.

Von Susanne Scherrer

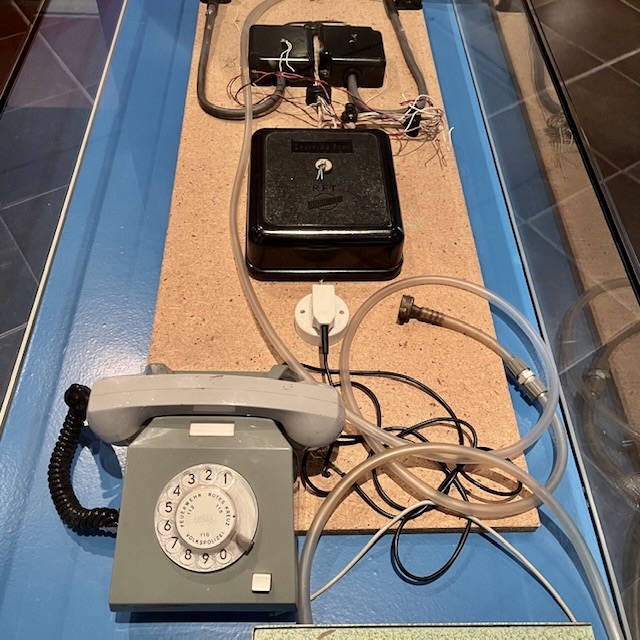

Im August 2002 wurde bei Umbauarbeiten im Rostocker Fünfgiebelhaus in einem Stahlschrank eines Schaltraums ein bemerkenswerter Gegenstand gefunden. Es handelte sich um die Abhöranlage des Ministeriums für Staatssicherheit, die, gut versteckt, von 1986 bis 1990 in Betrieb war. Blickt man heute auf den beige-grauen Telefonapparat mit Wählscheibe, der mit schlauchartigen Plasteteilen mit anderen Apparaturen verkabelt war, so möchte man fast: lachen. Irrwitzig unbeholfen wirkt der ganze Aufbau. Wer allerdings in den vierzig Jahren der SED-Herrschaft über das Volk der DDR dabei war, oder wer, später geboren, den 2006 gedrehten Film „Das Leben der Anderen“ gesehen hat, dem bleibt das Lachen eher im Halse stecken.

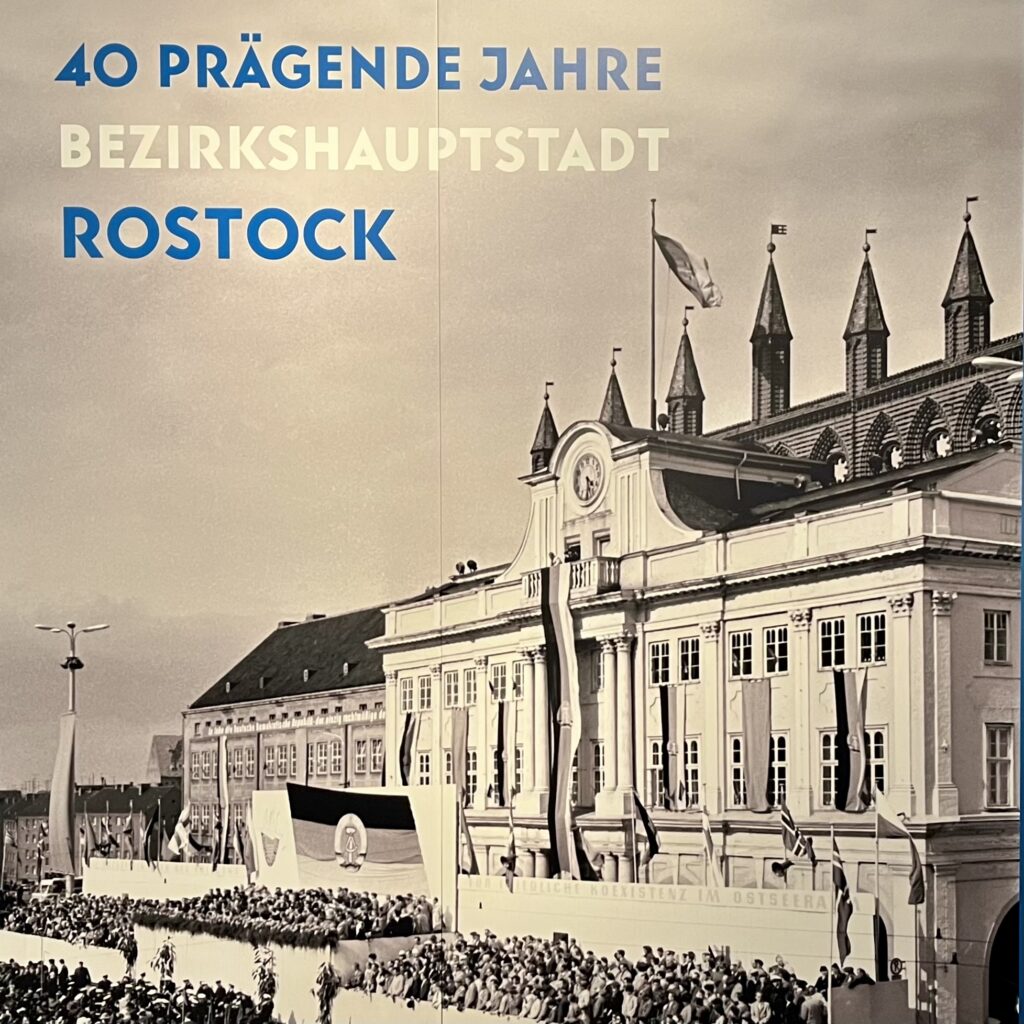

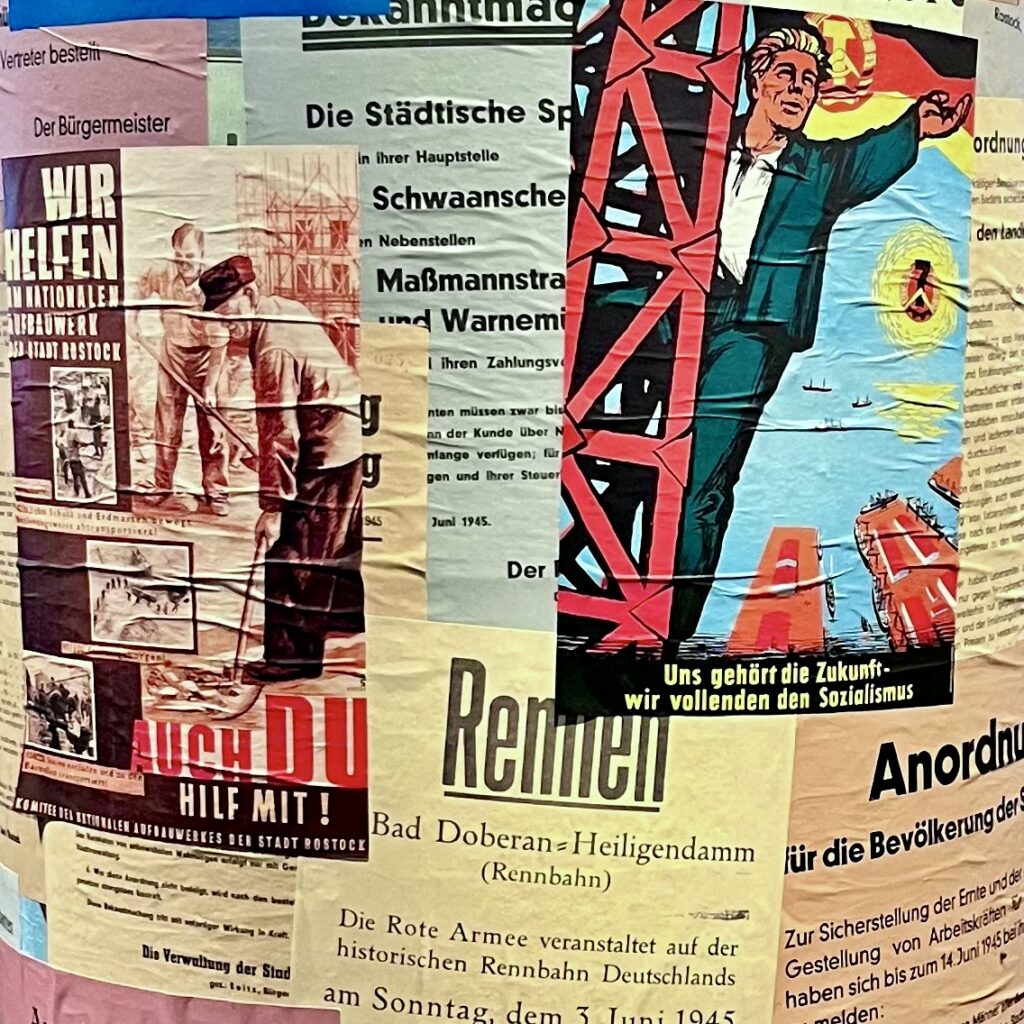

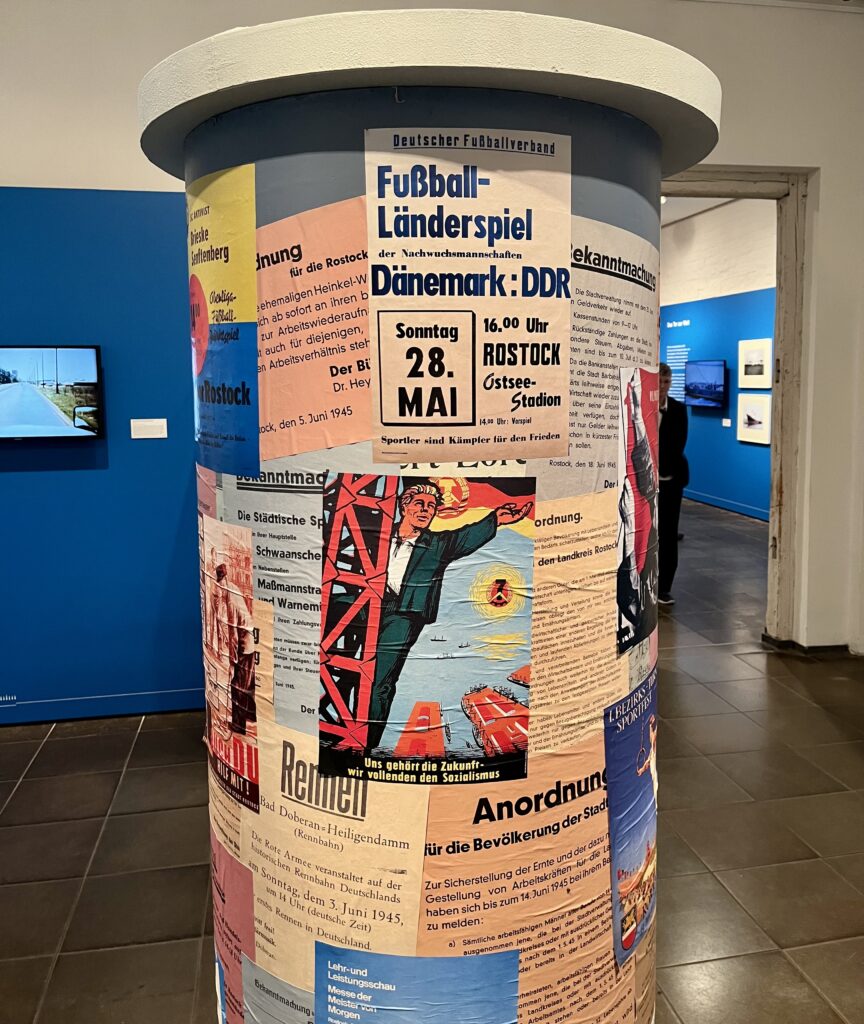

Die aktuelle Sonderausstellung des Kulturhistorischen Museums in Rostock widmet sich dem Aufstieg der Hansestadt zur Bezirkshauptstadt der DDR unter dem Titel „40 prägende Jahre“. Ab 1952 umfasste der Bezirk Rostock die Ostseeküste und bildete gleichzeitig eine Außengrenze der DDR nach Nord, West und Ost. Fotos, Artefakte und Plakate illustrieren, wie sich Rostock von einer zerstörten Stadt zu einem bedeutenden Industrie- und Außenhandelsstandort der DDR entwickelte. Verständlich wird, warum es DDR-Bürger*innen dorthin zog. Insbesondere die Werftindustrie und die Handelsschifffahrt wurden staatlich priorisiert und unterstützt. Der Aufbau der Neubausiedlungen im Plattenbauverfahren gewährte den Menschen die Chance auf eigenen Wohnraum mit bisher nie gekanntem Komfort. Dazu kamen wohnungsnahe Versorgungs- und Bildungseinrichtungen sowie öffentliche Verkehrsanbindungen zu den Arbeitsorten.

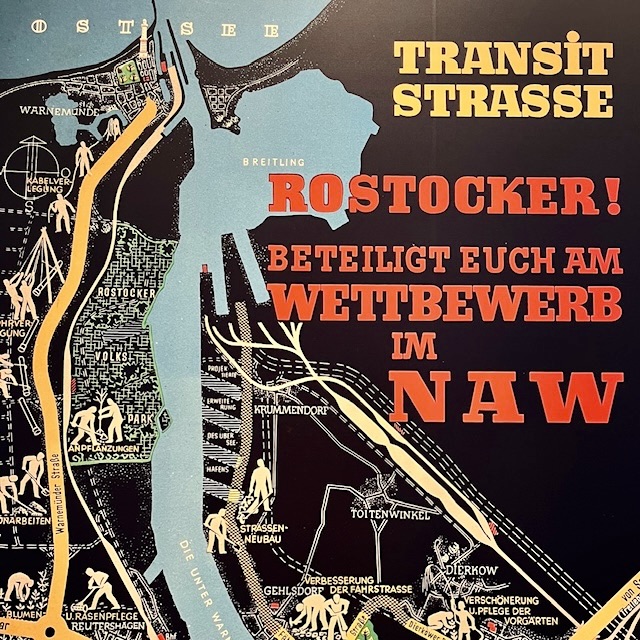

Der Ostseestrand, ersehntes Sommerziel vieler DDR-Bürger*innen, aber vor allem die Nähe zum offenen Meer steigerten die Attraktivität der Stadt. Tatsächlich herrschte in Rostock ein weltoffenes Flair. Menschen aus Ostseeanrainerstaaten besuchten die Stadt – und die Handelsschifffahrt ermöglichte DDR-Seeleuten die Reise um die Welt. Die wiederkehrenden „Ostseewochen“ feierten die Völkerverständigung als Sport- und Kulturevent unter dem propagandistischen Slogan „Die Ostsee muss ein Meer des Friedens sein“. Rostocker*innen wurden aufgerufen, aktiv zum Ausbau und zur Verschönerung der neuen Transitstraße links der Warnow beizutragen, die auch von Touristen befahren wurde.

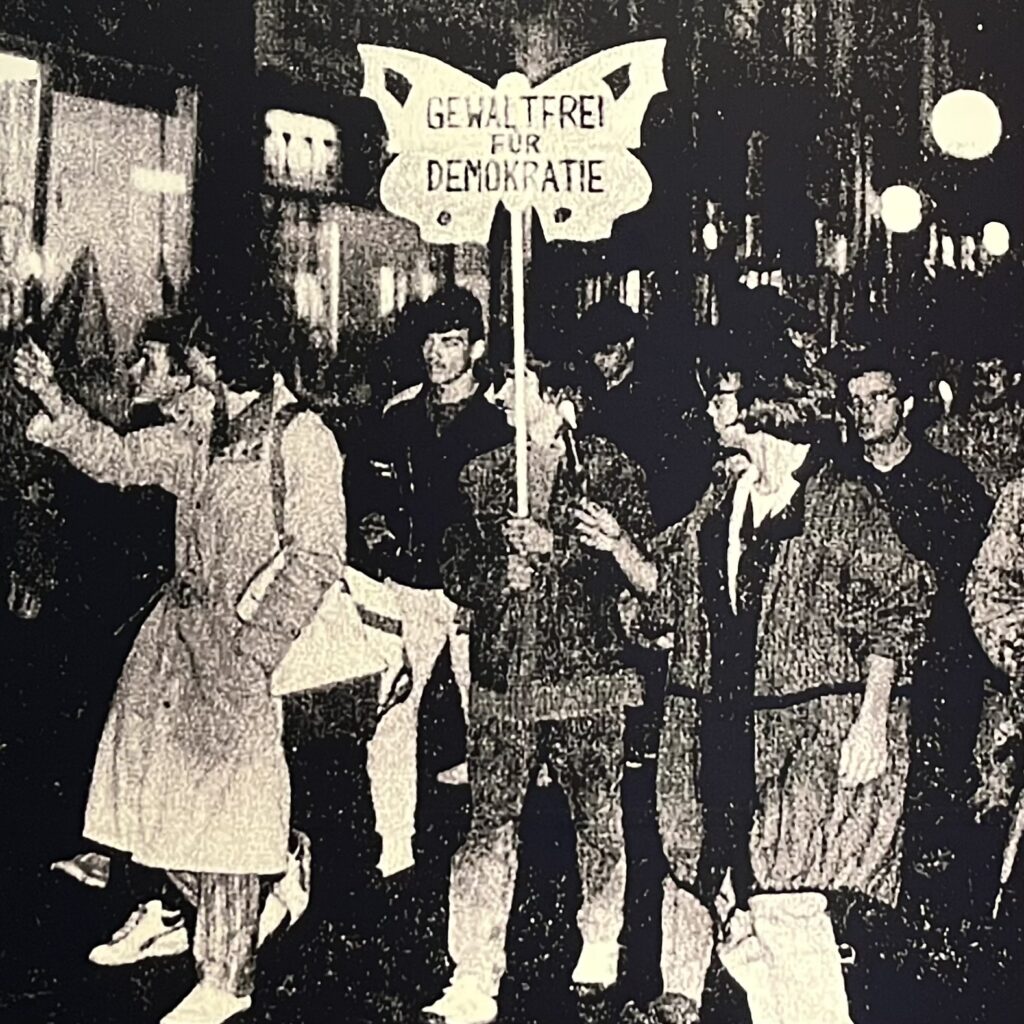

In der heruntergekommenen Rostocker Altstadt verblieben die alten, armen, alleinstehenden und unangepassten Menschen. Für sie hatte das auf Fortschritt, Jugend und Familie ausgerichtete sozialistische Ideal keine Verwendung. Auch diese Seite Rostocks wird gezeigt. Und natürlich gibt es Dokumente vom Aufbruch zum Abbruch der DDR. Wie in Leipzig ging der Protest gegen den sozialistischen Einheitsstaat von den Kirchen aus. Der bunte Schmetterling mit der Aufschrift „Gewaltfrei für Demokratie“ symbolisierte in Rostock den Aufbruch von 1989 mit dem Ziel einer friedlichen Revolution. Die aktuelle Ausstellung hilft dabei, die vier Jahrzehnte zuvor zu kennen und zu verstehen.

Die Ausstellung „40 prägende Jahre. Bezirkshauptstadt Rostock.“ läuft noch bis zum 4. Januar 2026 im Kulturhistorischen Museum. Der Eintritt ist frei.

.

Alle Fotos: Susanne Scherrer

.

Susanne Scherrer, studierte Dipl.Pol., forscht zur Familie Mendelssohn, übersetzt aus dem Ungarischen, vermittelt und unterstützt Literatur, Konzert- und Kunstevents. Lebt in Schwerin.