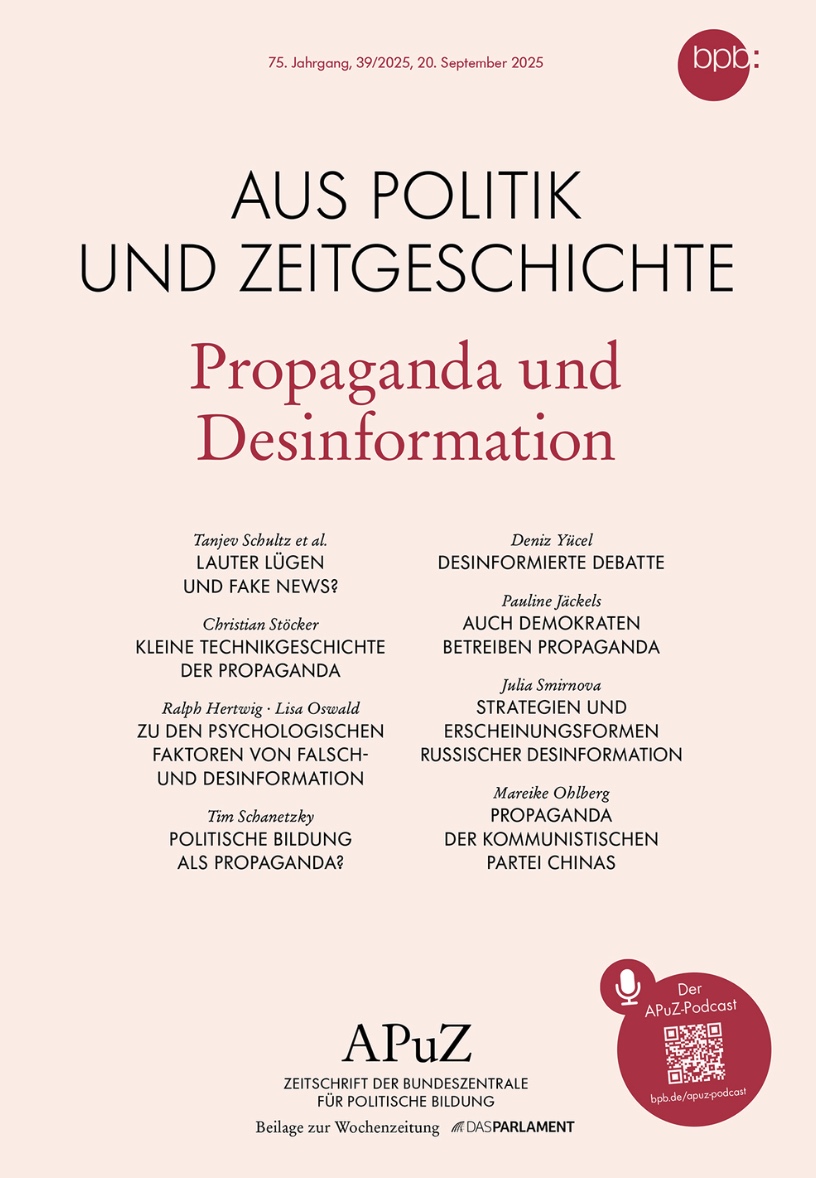

Schwerpunktthema der Ausgabe vom 20.September 2025 der Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte“.

Kurz vorgestellt von Gerald Ullrich

Der interessanteste Beitrag ist der erste. Eine Gruppe überwiegend aus Mainz stammender Medienwissenschaftler befasst sich darin mit dem Thema „Vertrauen/Misstrauen der Bevölkerung gegenüber Medien“. Auf der Grundlage einer regelmäßig wiederholten Befragung berichten sie über Ergebnisse im Langzeitverlauf. Diese lassen aufhorchen, weil sie den aktuellen Alarmismus eher nicht bestätigen. Laut den Forschern sehen vielmehr die meisten Menschen etablierte Medien weiterhin als seriöse und vertrauenswürdige Quellen an, seien dies Tageszeitungen oder auch etwa der Öffentliche Rundfunk. Dem Internet und insbesondere sozialen Medien begegnet man demgegenüber mit Misstrauen und Skepsis.

Bedenklich stimmen muss gleichwohl ein Prozentsatz von ca. 20 % der Bevölkerung, der einen sogenannten Medienzynismus an den Tag legt. Darunter sind Einstellungen zu verstehen, die weit über eine skeptische Haltung hinausgehen und eher Verschwörungsannahmen zum Ausdruck bringen (z. B. „die Medien sind in Deutschland lediglich ein Sprachrohr der Mächtigen“).

Neben dem einleitenden Beitrag der Medienwissenschaftler bietet das Heft einen historisch ausgerichteten Aufsatz des in Hamburg lehrenden und regelmäßig im Spiegel veröffentlichenden Medienwissenschaftlers Christian Stöcker. Er befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Propaganda, dem Kontrollbedürfnis der Mächtigen sowie dem jeweiligen Stand der Technik. Die schon jetzt verfügbaren technologischen Optionen lassen die Leser*innen erschauern.

Weitere Beiträge befassen sich mit psychologischen Faktoren für das Glauben von Falsch- und Desinformation, mit der Rolle der Bundeszentrale für politische Bildung in der Geschichte der Bundesrepublik, mit der Propaganda seitens demokratischer Staaten sowie mit den Propagandaaktivitäten Russlands und – weniger beachtet, aber nicht weniger wirksam – Chinas.

In einem Beitrag arbeitet Deniz Yücel ein grundsätzliches Problem heraus, nämlich wie die Angst vor und die Behauptung von Desinformation selbst zu einem Problem für die demokratische Öffentlichkeit werden. Vergleichbar hatte sich zuvor der Publizist Jakob Schirrmacher geäußert („Was, wenn die ständige Panik vor Desinformation selbst Teil des Problems ist“). Ebenso der in den USA lehrende deutsche Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller. Er problematisiert, dass „Populismus“ als Schlagwort dazu benutzt werde, auf die so bezeichneten Positionen gar nicht mehr einzugehen bzw. sie als Argumente gar nicht erst zu würdigen.

Kurzum: Es lohnt sich, einmal selbst in diese Ausgabe der APUZ hineinzuschauen. Kosten tut es nichts als die eigene Zeit.Die Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte“ (APUZ) ist eine von der Bundeszentrale für politische Bildung im 75. Jahrgang herausgegebene politikwissenschaftliche Zeitschrift. Die einzelnen Ausgaben sind als PDF oder Print kostenlos über die Bundeszentrale zu beziehen. Sie liegen auch der Wochenzeitung „Das Parlament“ bei. Jede Ausgabe ist einem Thema gewidmet. Wie im Heft 39 vom 20. September vereint jede Ausgabe Aufsätze unterschiedlicher Wissenschaftler, denen bewusst ist, dass sie für Nicht-Akademiker schreiben. Der Schreibstil ist gleichwohl überwiegend anspruchsvoller als der einer Tages- oder Wochenzeitung. Die Beiträge sind aber ohne Vorkenntnisse verstehbar. Das Zusammentragen von Artikeln unterschiedlicher Autoren und Arbeitsgruppen zu verschiedenen Aspekten eines übergeordneten Themas ist das übliche Vorgehen der APUZ und macht auch einen Teil ihres Reizes aus. Denn so ergeben sich mitunter verblüffende inhaltliche Spannweiten. Einen Überblick über die verschiedenen Themenhefte dieses Jahres finden Sie bei Interesse hier.

.