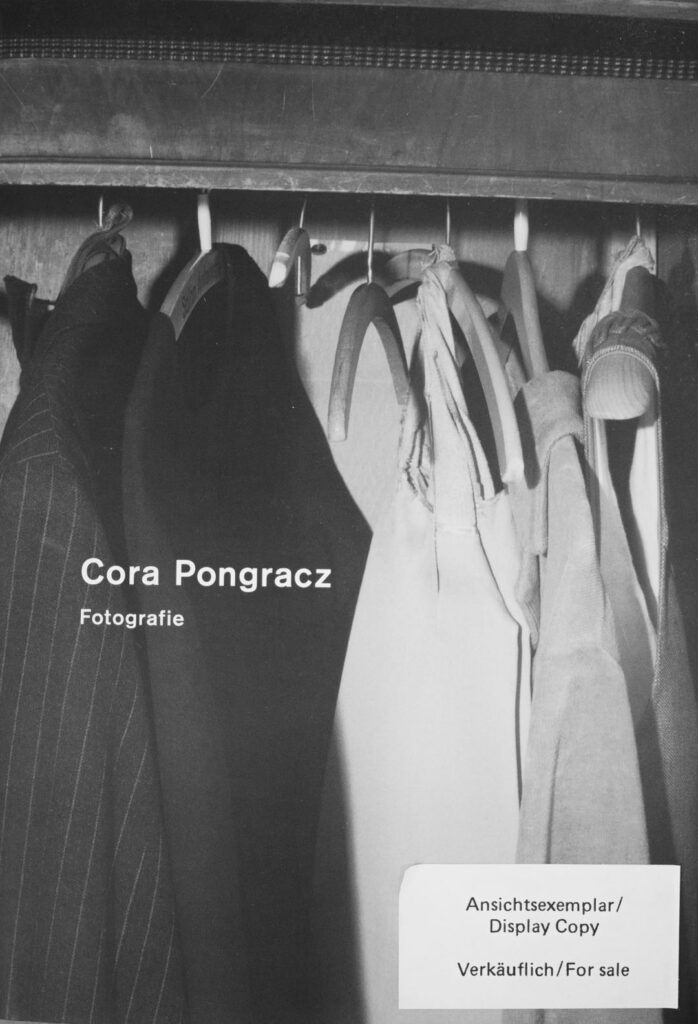

Kunstverein für Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin zeigt das künstlerische Werk der Fotografin Cora Pongracz

.

Von Til Rohgalf

Das Betreten der Ausstellungsräume des Kunstvereins in Schwerin kann derzeit verblüffen: Trotz laufender Ausstellung sind die weißen Wände kahl. Schlichte Stellwände sind in den Räumen verteilt. Auf diesen schlichten Pressholzmedien sind Gruppen von Fotografien aufgereiht. Eine Gruppe pro Stellwand. In zurückgenommener und schlichter Weise präsentiert der Verein Werke der österreichischen Fotografin Cora Pongracz.

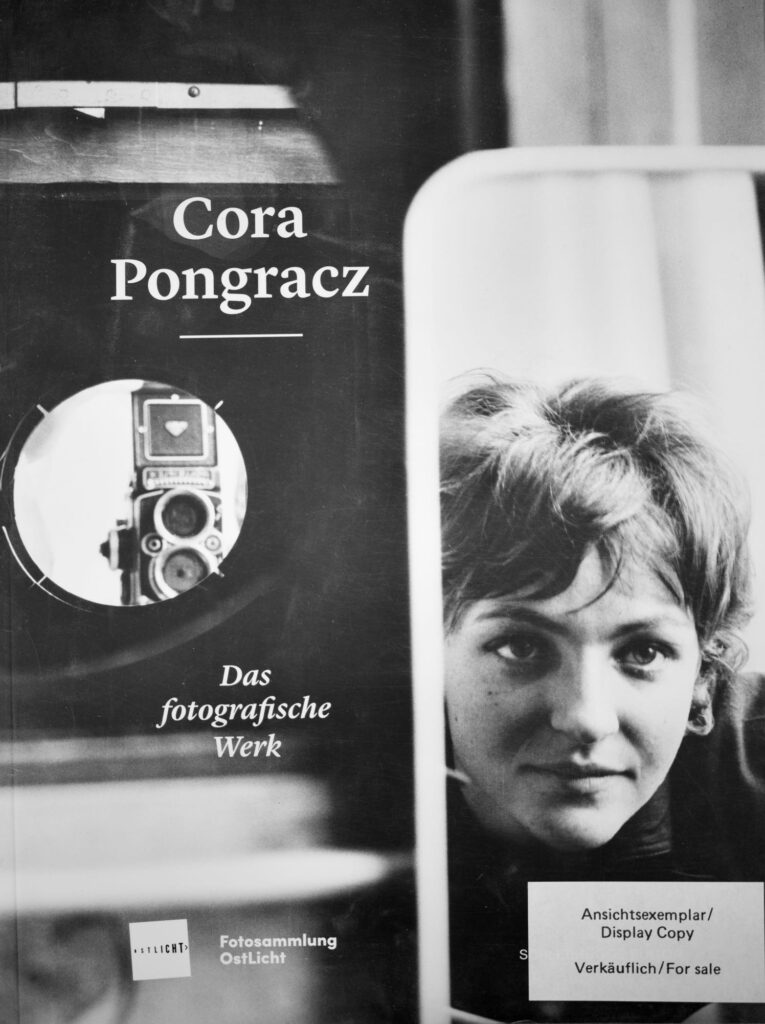

Cora Pongracz (1943–2003) fotografierte Szenegrößen des Wiener Aktionismus wie Hermann Nitsch, Rudolf Schwarzkogler oder Otto Mühl und dokumentierte deren Performances und Aktionen. Ihr Name wie auch ihr eigenes künstlerisches Werk blieben noch bis vor wenigen Jahren weitgehend unbekannt.

Als Kind jüdischer Eltern wächst die Künstlerin im argentinischen Exil auf. In den 1960er-Jahren studiert sie in Frankfurt und München, geprägt von Nachkriegsgeneration und gesellschaftlichen Umbrüchen. Später geht sie nach London, wo sie Jugend- und Protestbewegungen kennenlernt, darunter die Antipsychiatrie-Bewegung. 1968 kehrt sie nach Wien zurück und findet Anschluss an die Wiener Avantgarde. Ihre Biografie ist von Auseinandersetzungen mit ihrer psychischen Verfasstheit bestimmt. Die letzten Jahre verbringt sie im (psychiatrischen) Maimonides-Zentrum, das sie ebenfalls fotografisch dokumentiert.

Erst 1996 hat der Fotohof Salzburg die Vertretung Pongracz’ übernommen, 2015 ist ihr Nachlass in die Fotosammlung OstLicht übergegangen. Seit 2013 arbeitet die New Yorker Maxwell Graham Gallery mit Teilen des Nachlasses.

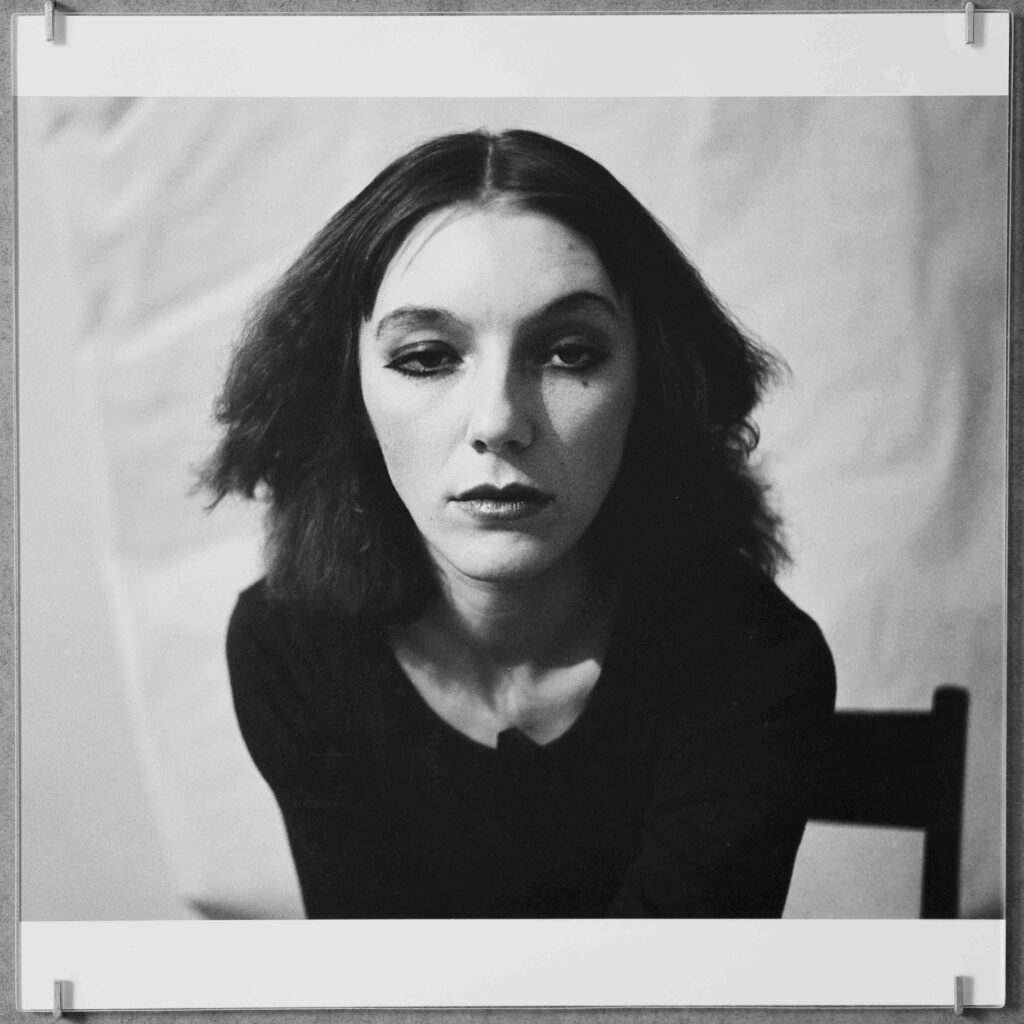

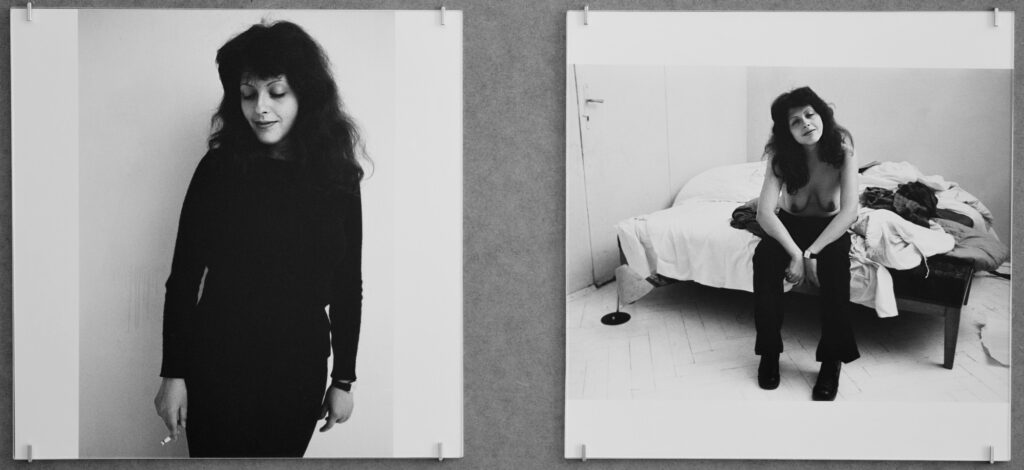

Die Werkschau im Kunstverein Schwerin ist die erste Ausstellung in Deutschland, die sich dezidiert Pongracz’ Werk widmet. Die Präsentation mit dem Titel „8 erweiterte portraits” zeigt Schwarz-Weiß-Fotos unbenannter Frauen. Die Portraitierten wählten für Pongracz zudem weitere Motive als Ausdruck ihrer Identität.

Pongracz’ offener und antiautoritärer Anspruch, der sich auch in den gewählten Materialien und „installativen Setzungen“ zeige, macht die Institution Kunstverein und insbesondere den Schweriner Standort im alten E-Werk zu einem passenden Raum. Die „8 erweiterten portraits” (1974) habe die Künstlerin beispielsweise nur auf Karton kaschiert – also ungerahmt und ohne Glas, erklärt die Kuratorin der Ausstellung, Hendrike Nagel.

Pongracz’ Fotos sind zurückhaltend und leise. Ihre technische Raffinesse lässt sie aber zu ausdrucksstarken Charakterstudien werden: Es sind intime Blicke in die weitfasrigen Identitätspartikel der acht portraitierten Wiener Frauen. Kenner*innen identifizieren diese als Mitglieder der damaligen Wiener Kunstszene. Pointiert stellt Cora Pongracz in ihren Bildern die antagonistischen Prozesse der Identitätskonstruktion dar. Trotz der leisen, oft lakonischen Motive entwickelt sich so eine unerwartete Dynamik: Einige Bilder verweisen auf gesellschaftliche Normen und Rollenzuschreibungen geschlechtsspezifischer oder sozialer Natur. Sie erinnern an Traditionen, religiöse und kulturelle Welten, in welche die portraitierten Frauen hineingeboren sind. Andere zeigen Akte der Selbstbestimmung, Emanzipation und Verwirklichung. Gezielt entblößt Cora Pongracz bildnerisch Machtstrukturen, denen die Frauen in jeweils individuellen Kategorien ausgesetzt sind. Identität ist durch Pongracz’ Objektiv kein monolithischer Block, sondern das flüchtige Ergebnis eines intra- und interpersonellen Aushandlungsprozesses.

Die Hängung im Schweriner Kunstverein unterstreicht diese Deutungen von Cora Pongracz’ Werk auf gelungene Weise: Die rahmenlosen Bilder werden durch die Pressholzkonstruktionen so umschlossen, dass diese „Ausstellungsnischen“ den intimen Charakter der Fotografien unterstützen. Wohl überlegte Sichtachsen zeigen unerwartete Parallelen und semantische Zusammenhänge zwischen den einzelnen „erweiterten Portraits“.

Im weiteren Verlauf der Ausstellung werden Cora Pongracz’ Bilder von Werken aktueller Künstler*innen ergänzt, die sich mit dem Werk der Wiener Künstlerin auf unterschiedliche Weise auseinandersetzen: „Dem vielfältigen Rahmenprogramm liegt das Anliegen zugrunde, das Format der Ausstellung als ein ebenso relationales und offenes Beziehungsgefüge zu gestalten, wie es in den „8 erweiterten portraits” angelegt ist. Wir haben versucht, unterschiedliche Anknüpfungspunkte zu schaffen, die Cora Pongracz’ diversitätssensiblem Blickwinkel nahekommen und diesen zugleich im Sinne zeitgenössischer Debatten erweitern“, beschreibt Hendrike Nagel das Konzept.

Das Programm umfasst drei Dialogausstellungen, in denen die Fotografien von Cora Pongracz auf Arbeiten von Seiichi Furuya, Marietta Mavrokordatou und Paul Niedermayer treffen, sowie weitere performative Interventionen und Veranstaltungen. Hilfreich ist das angebotene Informationsmaterial und auch Fotobände bietet die Ausstellung. Details sind der Website des Kunstvereins zu entnehmen.

Alle Fotos: Peter Scherrer

Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 11.01.2026.

.