.

Von Manja Wittmann

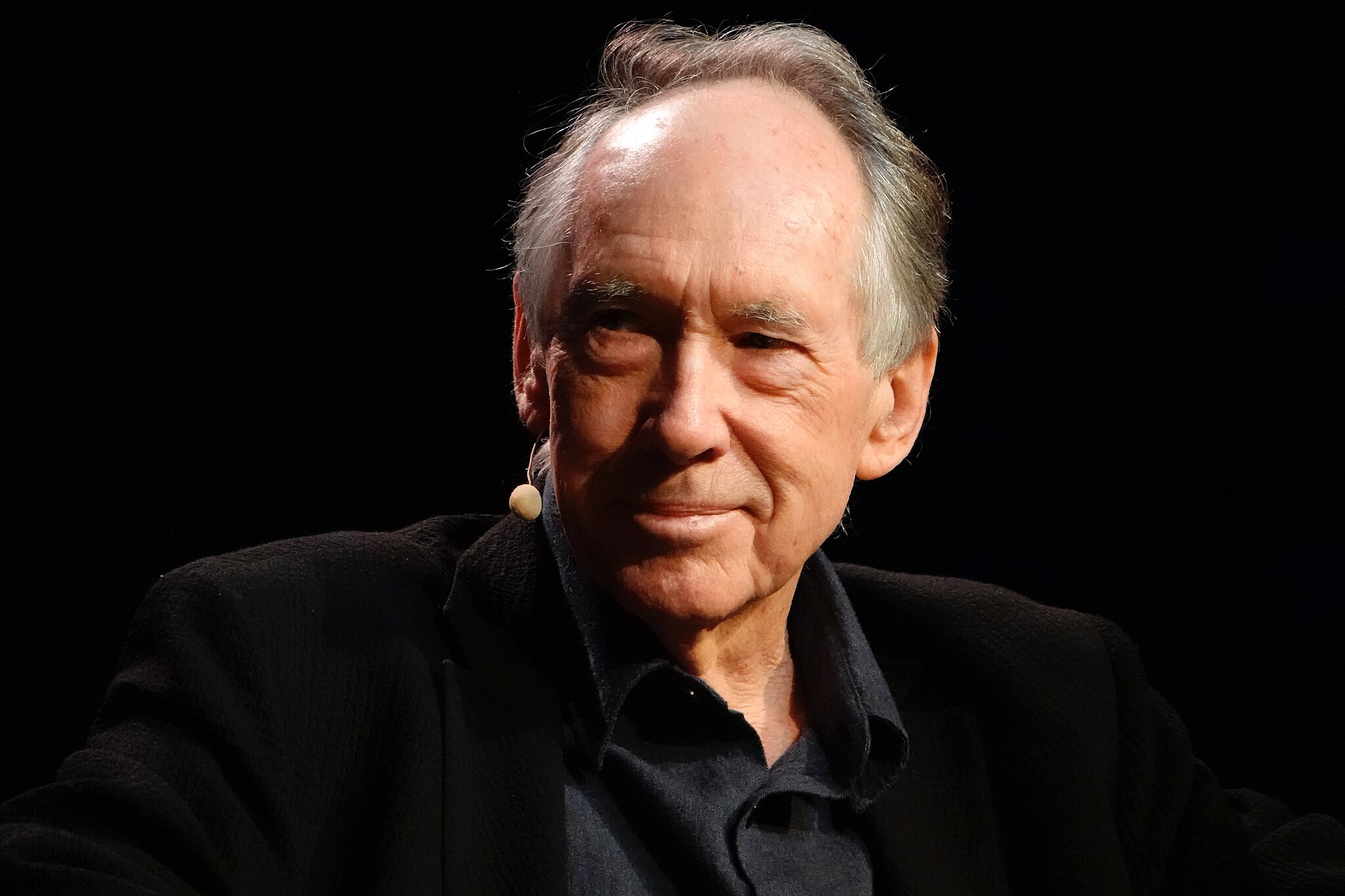

Ian McEwan gestand bei der Münchner Lesung Anfang Oktober, dass er schon immer vorhatte, ein Gedicht in den Mittelpunkt eines Romans zu stellen. Er habe aber schon bei der Präsentation dieser Idee gemerkt, dass oft abgewinkt wurde, sobald das Stichwort Lyrik fiel. Nun kann er mit schelmischer Freude feststellen, dass die richtige „Verpackung“ und ein dystopisches Szenario durchaus helfen können, ein Gedicht erfolgreich zum Protagonisten werden zu lassen. Dabei, fast wie nebenbei, die alles überdauernde Kraft der Literatur zu feiern, ist gekonnt.

Wir befinden uns im Jahre 2119. Durch einen nuklearen Schlagabtausch und eine fehlgeleitete russische Atomrakete, die 2042 vor den USA ins Wasser schlug, wurde ein verheerender Tsunami ausgelöst, der halb Europa unter einer Flutwelle untergehen ließ, auf Jahre hinaus das Klima veränderte und Pandemien begünstigte. Millionen Menschen starben, ganze Städte verschwanden.

England besteht nur noch aus vielen einzelnen kleinen Inseln, Reisen ist gefährlich, das Internet zu benutzen ist teuer, es wird von der neuen Weltmacht Nigeria kontrolliert.

Doch einige Universitäten konnten auf höhere Berge verlegt werden. So auch die, in der der Literaturwissenschaftler Thomas Metcalfe, spezialisiert auf den Zeitraum von 2000 bis 2030, nach einem verschollenen Gedicht des damals berühmten Autors Francis Blundy sucht. Diesen sogenannten Sonettenkranz hat Blundy auf Pergament geschrieben und 2014 nur einmal anlässlich des Geburtstags seiner Frau Vivien in kleiner Runde vorgetragen. Seitdem gilt das Werk als unauffindbar.

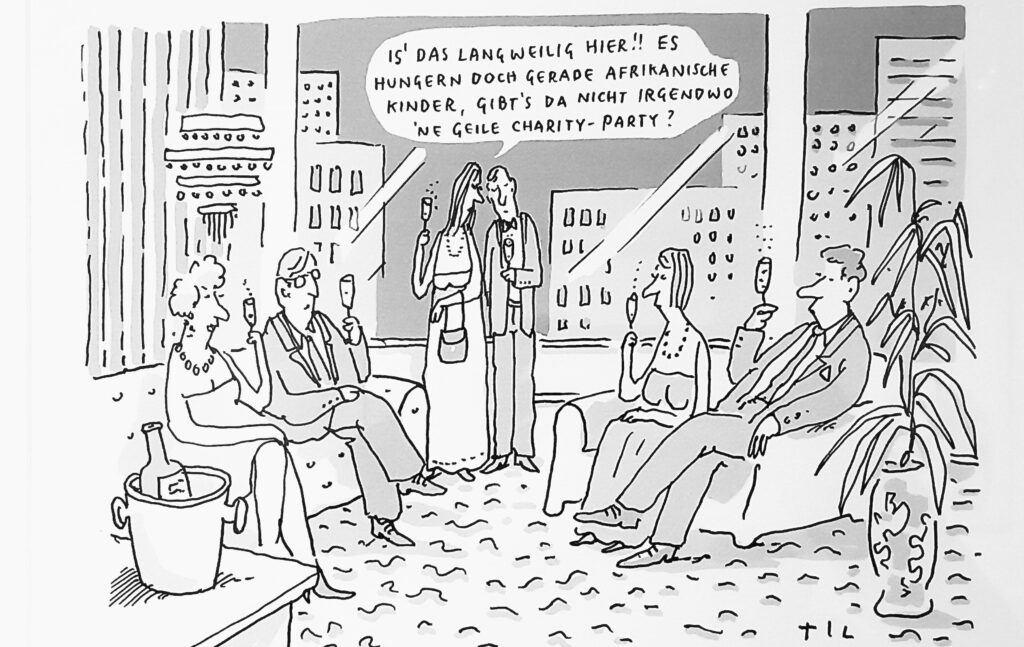

Voller Vergangenheits-Sehnsucht und mitunter verklärtem Blick schaut Thomas Metcalfe 115 Jahre zurück, beneidet Francis Blundy und seine Mitmenschen um das gute Essen, das freie Leben, die vielfältigen Reisemöglichkeiten, um die Selbstvergessenheit angesichts der sich bereits andeutenden Klimakatastrophen. Zusammen mit seiner Frau Rose beschließt Metcalfe, sich unter Gefahren auf die Suche nach der Pergamentrolle zu machen. Ein spannendes Abenteuer beginnt. Was er und Rose schließlich finden, gibt der gesamten Geschichte einen vollkommen anderen Dreh.

Im zweiten Teil des Romans bekommen wir aus der Sicht von Vivien präsentiert, was sich in ihrer Erinnerung zugetragen hat. Dies ist meisterhaft konzipiert, und es wird mehr als deutlich, dass man selbst als Fachmann oder Fachfrau nur mutmaßen kann, was sich wirklich in der Vergangenheit zugetragen hat. Wie in seinen frühen Romanen geht Ian McEwan tief hinab in menschliche Abgründe. Er scheut selbst nicht vor Verbrechen zurück und erspart seinen Protagonist:innen nichts. Es geht nicht nur um die große Leidenschaft für Literatur, sondern auch um noch viel größere, amouröse Leidenschaften inklusive Eifersucht und Rachegelüsten.

Der Abend mit Ian McEwan gestaltete sich überaus kurzweilig. Es kam auch zur Sprache, was ein riesiger digitaler Nachlass für die zukünftige Literaturwissenschaft bedeuten wird. Gigabytes von WhatsApps oder Sprachnachrichten mögen eher auf dem Level einer Einkaufsliste stehen, sollen aber für die Nachwelt erhalten bleiben. Dabei geht vielleicht so manches Wahres und Wichtiges, das früher in Briefform mitgeteilt und gedanklich vorsortiert wurde, für immer verloren.

Mit diesem melancholischen Ausklang endete ein trotzdem sehr amüsanter Abend mit einem abgeklärten, gelassenen 77-jährigen Ian McEwan.

Ian McEwans „Was wir wissen können“ ist im Diogenes Verlag erschienen und 480 Seiten kosten 28 Euro.

Für alle, die Ian McEwan nicht live erleben konnten oder noch einmal das Vergnügen haben möchten: NDR-Kultur hat seine Lesung in der Hamburger Elbphilharmonie aufgezeichnet und sendet diese am Sonntag, 23. November 2025, von 20:00 bis 21:30 Uhr.

.