.

Von Bernd Kasten

Während in der großherzoglichen Residenzstadt Schwerin bis 1918 wirklich viel gebaut wurde, waren die baulichen Hinterlassenschaften der Weimarer Republik hier eher bescheiden. Hatte die Stadt noch kurz vor dem 1. Weltkrieg mit dem Lyzeum am Totendamm und der Bürgerknabenschule in der heutigen Rudolf-Breitscheid-Straße zwei gewaltige Gebäude errichtet, so entstanden zwischen 1918 und 1933 eigentlich nur drei neue Gebäude: die Schule am Obotritenring, das Krematorium und das Stadtbad am Spieltordamm.

Über den Bau des letzteren war schon vor 1914 heftig gestritten worden. Im bürgerlichen Lager warb das „Komitee zur Errichtung eines Volksbades in Schwerin“ seit 1907 energisch für das Projekt, das auch von der SPD entschieden befürwortet wurde. Im Dezember 1910 brachte das Schweriner Gewerkschaftskartell einen entsprechenden Antrag vor den Bürgerausschuss: „Es wäre im Interesse der sämtlichen Einwohner, vor allen Dingen der arbeitenden Bevölkerung, welche jetzt nicht in der Lage ist, doch wenigstens wöchentlich ein Bad zu nehmen, welches für ihre Gesundheit nötig sein würde, da der Preis eines solchen jetzt ganz enorm ist, was bei einer Volksbadeanstalt nicht der Fall sein würde“. Tatsächlich gab es mit der Hovemannschen Warmbadeanstalt in der Klosterstraße am Burgsee bereits eine solche privat betriebene Einrichtung, die aber für die einfachen Arbeiter einfach zu teuer war. Die Bürgervertretung war für den Bau eines Stadtbades, aber der Magistrat – wie meist, wenn etwas Geld kosten sollte – dagegen.

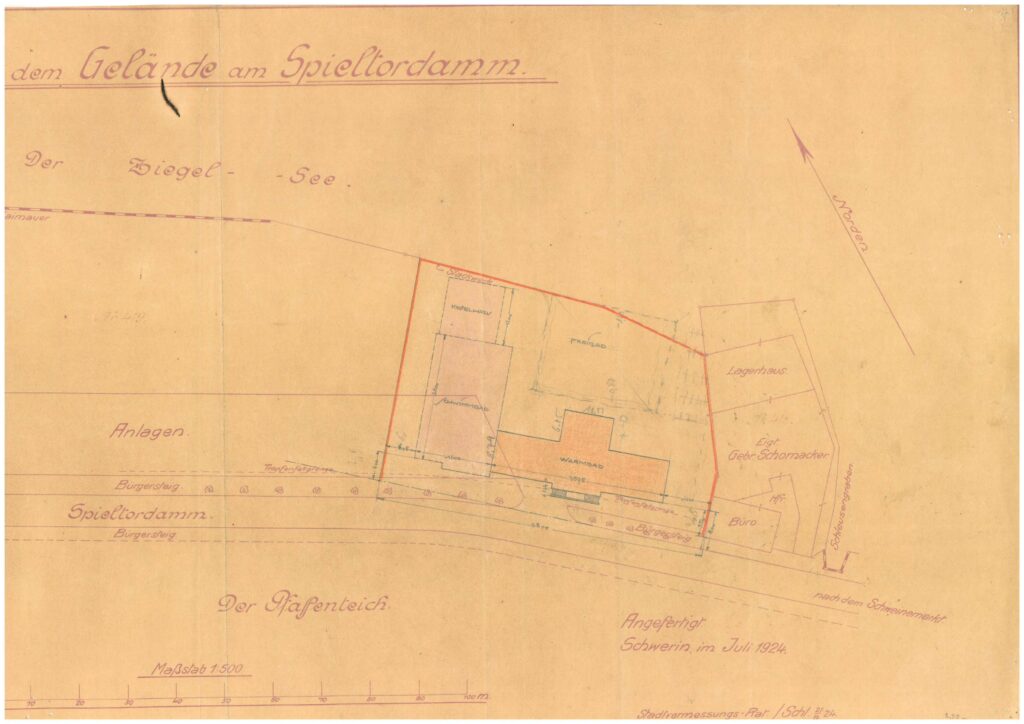

Erst als im Januar 1923 die Hovemannsche Warmbadeanstalt, „die einzige Badeanstalt in hiesiger Stadt“, wegen der hohen Energiekosten den Betrieb einstellte, kam wieder Bewegung in die Sache. Der Verein für Naturgemäße Gesundheitspflege e.V. fordert die Stadtvertretung zum sofortigen Handeln auf, da jetzt ein „Notstand für die hiesige Bevölkerung in Bezug auf die Gesundheitspflege eingetreten“ sei. Der Direktor des städtischen Gaswerks, Ernst Brandt, wandte sich an den Schweriner Architekten Hans Stoffers, der umgehend Pläne für ein sehr repräsentatives Gebäude am Spieltordamm vorlegte. Die Kosten schätzten die beiden – reichlich optimistisch – auf 120 000 RM. Außer einer Warmbadeanstalt waren auch ein Schwimmbad und ein Freibad im Ziegelsee vorgesehen, sowie auch die Anlage eines „Luft- und Sonnenbades“ geplant, um der Bevölkerung Gelegenheit zu geben, „ihren nackten Körper in frischer Luft und Sonne zu stärken“.

Die Stadtvertretung war begeistert und stimmte im September 1924 einstimmig für den Bau, der im Oktober 1925 begonnen und im Januar 1926 beendet wurde. Fortan hatten die ärmeren Einwohner der Stadt die Möglichkeit, hier für 60 Pf. ein Wannenbad oder für 25 Pfennig ein Brausebad zu nehmen. Außerdem verschönerte das ansehnliche Gebäude fraglos das Nordufer des Pfaffenteichs in auffälliger Weise.

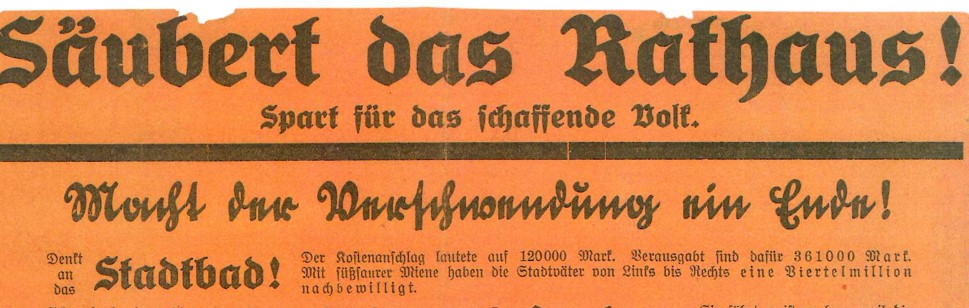

Das dicke Ende kam dann aber bei der Schlussabrechnung der Baukosten. Statt 120 000 RM hatte das Stadtbad mit 361 000 RM tatsächlich mehr als dreimal so viel gekostet. Weder Brandt als Auftraggeber noch Stoffers als bauleitender Architekt hatten sich um dieses Thema gekümmert, und auch das mit der Oberaufsicht beauftragte Stadtbauamt hatte als Kontrollinstanz offenbar total versagt.

Es verwundert nicht, dass nach diesem Debakel alle weiteren Pläne, was Frei-, Schwimm-, Luft- und Sonnenbäder auf diesem Grundstück anging, umgehend zu den Akten gelegt wurden. Die öffentliche Empörung hielt lange an. Noch bei den Kommunalwahlen 1930 nutzte die NSDAP das Thema im Wahlkampf und forderte: „Säubert das Rathaus! Macht der Verschwendung ein Ende! Denkt an das Stadtbad!“.

Titel: Das Stadtbad am Spieltordamm heute (Foto: Silesia711, Wikipedia Commons)

.