Jacek Doroszenko seziert klangliche Ökosysteme. Für die Folge VI unserer Reihe „Perlen der Ostsee” erläutert der Künstler dem Kulturkompass Hintergründe zu seinem künstlerischen Schaffen und zu seiner jüngst erschienenen Veröffentlichung.

.

von Til Rohgalf

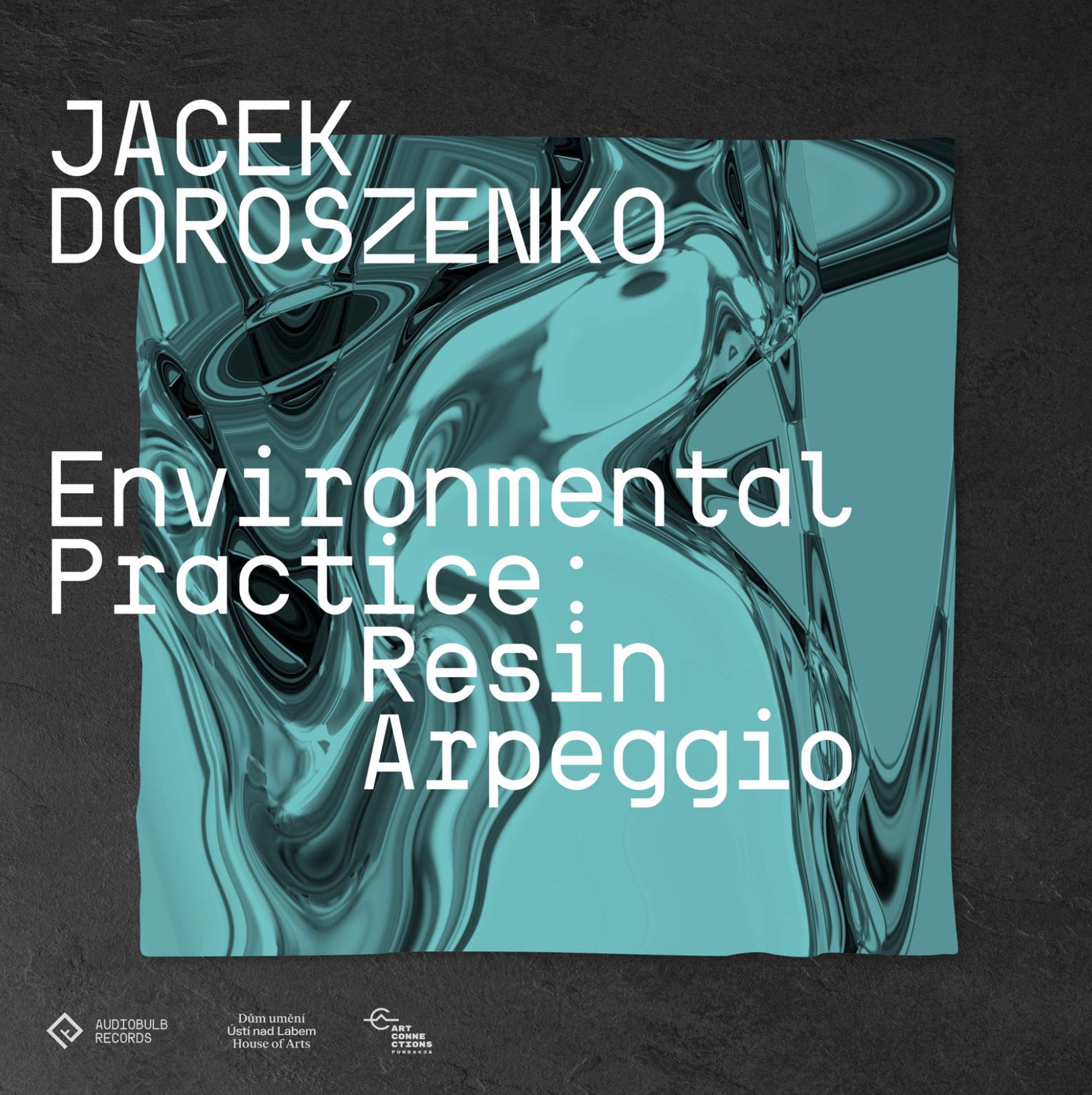

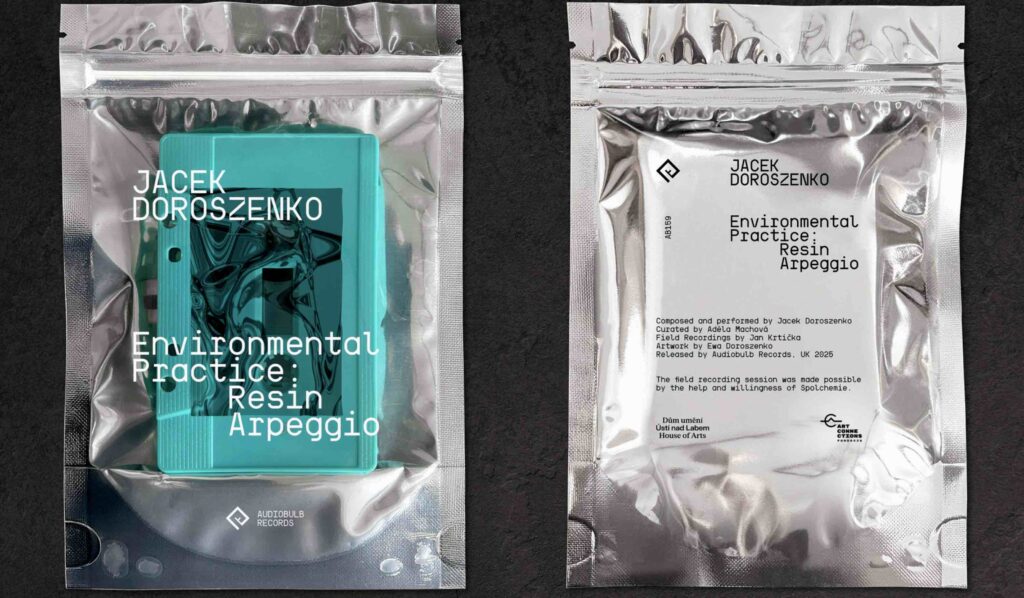

„Environmental Practice: Resin Arpeggio” heißt das neueste Audiowerk des polnischen Musikers Jacek Doroszenko und in ihm vermisst er die Geräuschkulisse der tschechischen Chemiefabrik Spolchemie in Ústí nad Labem. Es ist eine auditive Reise, auf der Jacek Doroszenko den Hörenden eine plastische, bildhafte und traumwandlerische Interpretation des spezifischen Ortes darbietet.

Die Aufnahmen für das Album sind als Auftragsarbeit für eine Ausstellung in der „Gallery 3” des House of Arts Faculty of Art and Design an der Universität in Ústí nad Labem entstanden. Bei der Recherche nutzte Jacek Doroszenko ortsspezifische Sounds, die eindeutige Referenzen entstehen lassen: „Da ich in der Vergangenheit aufgrund gestalterischer und kreativer Tätigkeiten eine Reihe von Aufträgen für andere Fabriken der Chemiebranche ausgeführt hatte, wusste ich aus Erfahrung, dass die Spolchemie-Fabrik viele interessante Klänge birgt, die dem durchschnittlichen Zuschauer nicht zugänglich sind. Die Situation in Ústí nad Labem war hierfür ideal.” Der tschechische Klangkünstler Jan Krtička unterstützte ihn bei der Entstehung der Field Recordings vor Ort.

Der Titel des Albums bezieht sich auf den Entstehungsort. Spolchemie ist bekannt für die Herstellung von synthetischem Epoxidharz (resin). Der musiktheoretische Begriff „arpeggio” verweist dagegen auf Jacek Doroszenkos atomistische Klangkompositionen: „Arpeggio ist ein Begriff aus der Musik und beschreibt die Art und Weise, wie ein Akkord in Form aufeinanderfolgender Töne gespielt wird. Ein solcher Akkord erzeugt gleichzeitig eine Melodie und wird häufig in der modernen Musikproduktion verwendet, beispielsweise zur Steuerung eines Synthesizers.”

Das hörbare Resultat erinnere an einen auditiven Spaziergang durch unzugängliche Räume, in denen „Prozesse der Kombination und Verarbeitung von Elementen” stattfinden. Dabei verarbeitet Doroszenko sowohl menschlich erzeugte Geräusche als auch Field-Recordings natürlichen Ursprungs – Vogelgezwitscher oder Wasserplätschern –, um die „einzigartige akustische oder audiovisuelle Identität des Klang-Ökosystems dieses Ortes” zu erforschen, wie Adéla Machová, Kuratorin der Ausstellung in der „Gallery 3“ betont.

Das Arrangement von Soundfetzen und Geräuschen erfordert viel Fingerspitzengefühl. Jacek Doroszenko spielt seit seiner Kindheit Klavier. Von klassischer Kompositionstätigkeit unterscheide sich seine Arbeit aber wesentlich: „Die Arbeit mit Klangmaterial in Form von Aufnahmen zumindest solcher Räume wie der Chemiefabrik erfordert die Lösung von Problemen anderer Natur als die Harmonisierung oder die Verwendung einer vorgegebenen Tonleiter. Es handelt sich im Wesentlichen darum, gezielt Frequenzen von Aufnahmen herauszumischen, das Timing zu beeinflussen oder das Aufnahmematerial zur Erzeugung weiterer Klänge zu verwenden”, erklärt Doroszenko.

Dabei spiele auch der experimentelle Prozess eine wichtige Rolle: „Improvisation ist die Essenz kompositorischer Arbeit, wenn es darum geht, Klangmaterial in Form von Field Recordings zu verwenden und in eigene Konzepte einzubinden. Klang ist für den intermedial arbeitenden Künstler nur ein Puzzleteil im kreativen Prozess. Doroszenko studierte Malerei an der renommierten Akademie der Bildenden Künste in Krakau, wo er seinen Masterabschluss erwarb. Sein Selbstverständnis, akustische Phänomene als visuelles Material zu begreifen, kennzeichnet seine Soundcollagen.

Viele seiner audiovisuellen Arbeiten entstehen gemeinsam mit seiner Frau Ewa Doroszenko. Für die beiden sei dies „die wichtigste Grundlage des gegenseitigen Verständnisses”, erklärt er. Hörprobe gefällig? Hier klicken!

Foto: Screenshot, doroszenko.com

Kama Wróbel, Kuratorin ihrer gemeinsamen Ausstellung „Parallele Schwingungen” im polnischen Institut in Düsseldorf (2024), möchte dabei die Verzahnung auditiver und visueller Elemente im künstlerischen Schaffen der beiden nicht unter die Flagge der „Neuen Medienkunst” kategorisiert wissen. „Die Aktivitäten dieser beiden Künstler*innen nur einer Kunstkategorie zuzuordnen, ist nicht nur ungerecht, sondern – und das ist vielleicht das Wichtigste – gibt uns, den Betrachtenden, nicht die Möglichkeit, in das gesamte Spektrum dieser vielschichtigen Aktivitäten einzutauchen“, so Kama Wróbel.

Dass Doroszenko als musikalische Inspirationen neben Johann Sebastian Bach und Komponisten wie Iannis Xenakis, Gérard Grisey oder Morton Feldman Komponisten, die mit Regeln der klassischen Musik bewusst brachen, auch die Musik von Alva Noto und Ryuichi Sakamoto nennt, ist nachvollziehbar: Wenn er auch mit anderen Klangfarben arbeitet, so erinnern seine musikalischen Werke aufgrund ihrer filigranen Strukturen und dem Kontrast von flirrenden Sounds und Harmonien an so mancher Stelle auch an die Kompositionen des deutsch-japanischen Duos.

Jacek Doroszenko lässt transparente und nuancierte Klang- und Geräuschfetzen wie Nanoteilchen durch seine hochkomplexe Audio-Architektur schwirren. Synthesizer-Flächen vermischen sich mit unzähligen Schichten gesampelter Umweltgeräusche (field recordings) zu einem vitalen Klangorganismus. Feingliedrige Geräuschfetzen in endlosen Loops schwellen langsam mäandernd an zu texturenreichen Soundcollagen. Akribisch lassen sich beim Hören die unter der Oberfläche flirrenden Soundpartikel wie Mikroorganismen unter dem Mikroskop entdecken.

Jacek Doroszenko ist mit seinem intermedialen Ansatz, der akustische, visuelle und digitale Sphären verbindet, zweifellos ein wichtiger Name in der polnischen Kunstszene.

Seine Werke waren bereits in Städten wie Berlin, Madrid, São Paulo, Düsseldorf oder Vancouver zu sehen. Mehrfach war er international als Artist-in-Residence tätig, u. a. in Barcelona, Gdańsk, Prag und Linz. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit ist er als Leiter des Studios Pineum für die Entwicklung multimedialer Strategien und audiovisueller Auftritte von Unternehmen und kulturellen Institutionen tätig.

Sein Audio-Werk „Environmental Practice: Resin Arpeggio” ist bei dem britischen Label Audiobulb erschienen.

.